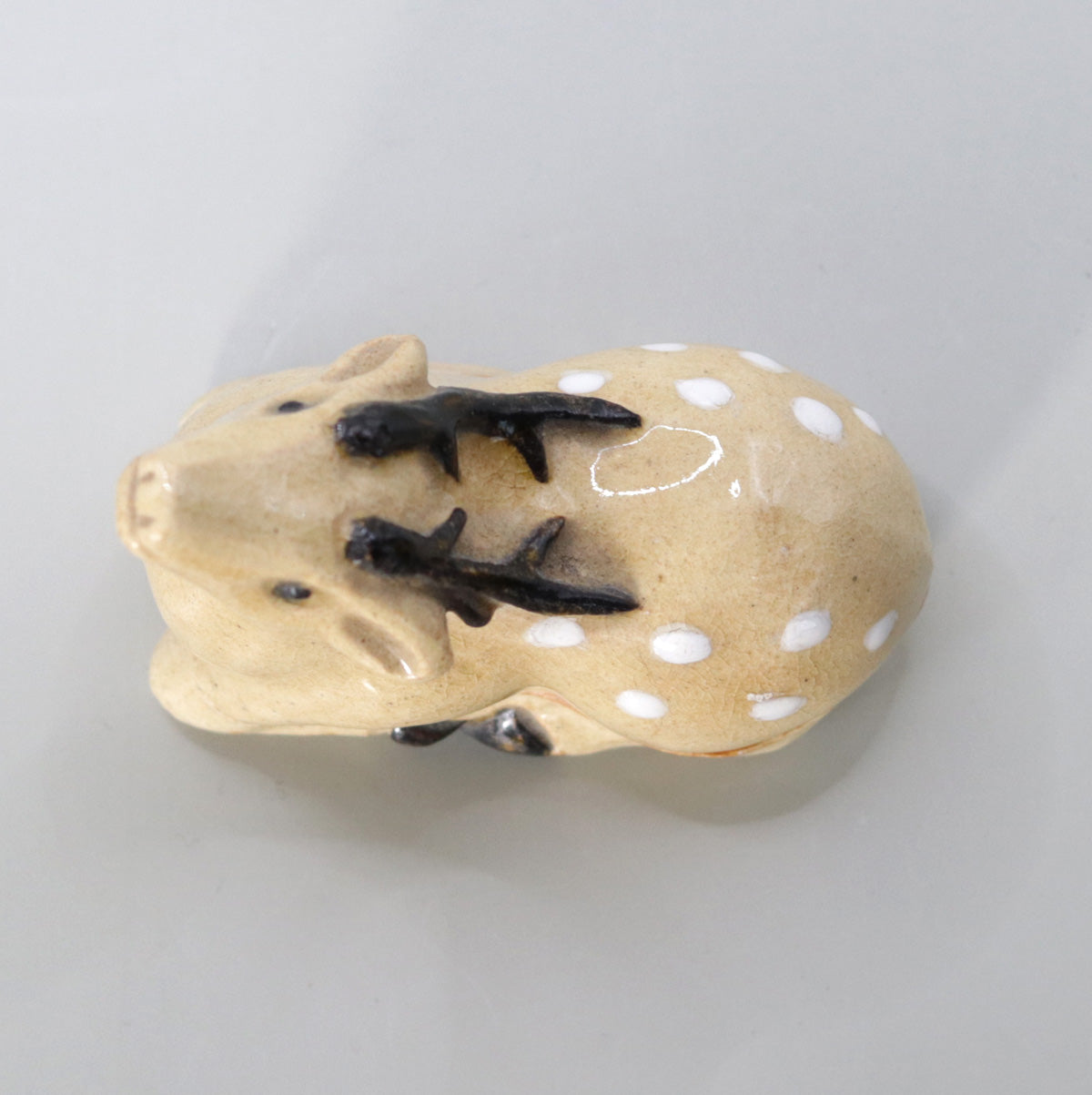

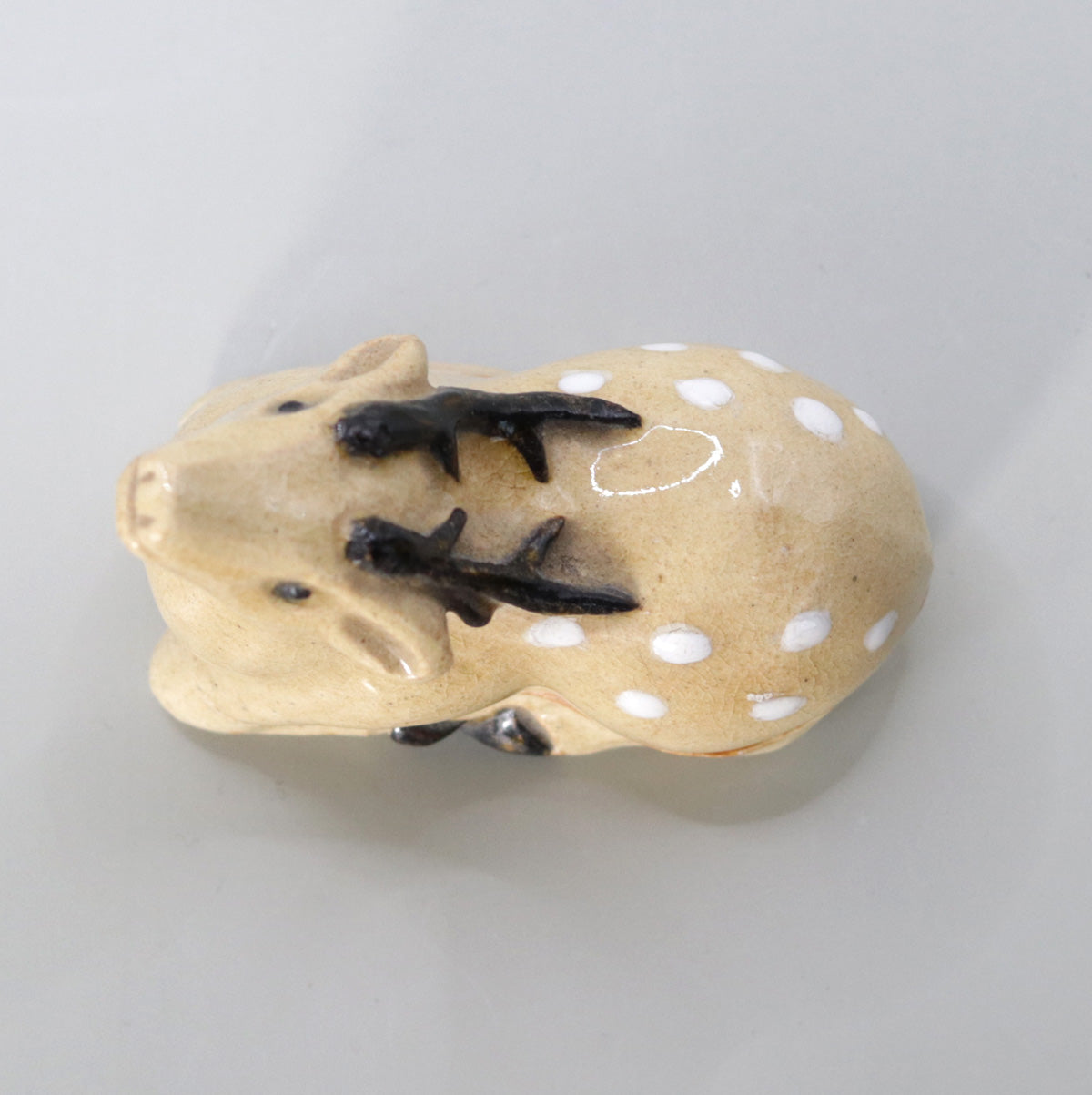

鹿香合 尾西楽斎

鹿香合 尾西楽斎

受取状況を読み込めませんでした

幅 : 8.0cm×4.0cm 高さ : 7.4cm

鹿香合(しか‐こうごう) 尾西楽斎様 作

――奈良の神鹿に宿る幽玄を掌に収めて――

1.作品概説

本作は、奈良の赤膚焼(あかはだやき)を受け継ぐ尾西楽斎様が手掛けられた鹿形の香合です。ふっくらとした胴体に、尾を跳ね上げるかのような長い首を据え、山間にこだまする雌鹿の鳴声を想起させる姿態が印象的です。上下二分割の作りで、胴部が蓋となり、胴裏の空洞に香木を収める構造になっています。

2.造形・意匠

姿の気韻

小鹿らしい白斑(しろまだら)を背面に五点配し、柔らかな黄ベージュの肌色釉との対比で幼鹿の初々しさを表現。首を高く掲げる動きは、秋の峰で伴侶を呼ぶ鹿の遠音(とおね)を連想させ、茶席に季節の風趣を添えます。

細部の彩色

鬣(たてがみ)と蹄には鉄釉を用いて深い黒褐色を差し、温雅な地色に引き締まったアクセントを与えています。全体に施された淡黄釉は赤膚焼特有の「赤肌(あかはだ)土」の柔らかな赤味を隠し味に、柞灰(ならばい)由来の穏やかな光沢を纏っています。

3.技法と赤膚焼の特色

赤膚焼は奈良・大和郡山で江戸初期に開窯し、幕末に名工・奥田木白が多彩な技巧を大成させたことで知られます。白化粧・鉄絵・色絵を駆使し、奈良絵や大和絵の雅趣を茶陶に昇華した点が大きな特徴です。尾西楽斎窯もその流れを汲み、絵付けの愛らしさと温かみある素地色で「まほろばの茶陶」と讃えられてきました。

4.鹿モチーフの文化的背景

鹿は春日大社の神使として古来より奈良の象徴であり、『万葉集』や『古今和歌集』にも秋の訪れを告げる存在として詠まれます。茶の湯では、秋の口切(くちきり)へ向かう「名残(なごり)の茶事」で鹿香合を用い、幽邃な山野の情景を室中に呼び込む趣向が生まれました。本作の白斑は初夏に生まれた子鹿を示しつつも、首を上げ鳴く姿で秋の孤高を重ね、季節を跨いで用いることのできる絶妙な表現となっています。

5.尾西楽斎様の作陶姿勢

尾西楽斎様(八代)は「写しにとどまらぬ奈良絵の再創造」を信条に掲げ、鹿や菊・紅葉など土地の霊性を宿す意匠を現代の台所へも溶け込む温和な釉調で仕上げておられます。自ら掘る赤膚山の土を用い、「土味は器の呼吸」と語るように、素材がもつ鉄分・石灰分を見極めて釉薬を調合。低めの焼成温度でやわらかい胎土の呼吸を残し、手取りの温もりを大切にされています。

6.茶席での取り合わせ

季節:仲秋の名残茶会、霜降の頃の朝茶事に最適。

道具組:軸「『奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の……』」、花入に秋草をやや高低差をつけて活け、香合を炉縁または薄茶席の中置棚へ。

香:伽羅の切片や、わずかに麝香を利かせた練香を用いると鹿の幽かな甘やかさが際立ちます。

本作は、奈良の神鹿に宿る優しさと孤高を掌中サイズに凝縮した逸品です。尾西楽斎様ならではの温雅な赤膚釉と素朴な写生力が、香合の蓋を開けた瞬間にたゆとう香煙と相まって、侘びの静寂をひそやかに演出いたします。茶事のみならず、床飾りや端午の節句の置物としても、季節の移ろいと奈良の情景をそっと語りかけてくれることでしょう。

Share

-

【丁寧に、お送りいたします】

それぞれの商品に合った形態で、丁寧に梱包いたします。

また、作品(器など)により、納期は変わります。

作品の引渡時期は、ご注文確認後、共箱準備済み作品は7営業日以内に出荷させていただきます。共箱を新たに製作する作品は45営業日以内に出荷させていただきます。

いずれも、ご注文を確認いたしましたら、当店より納期をメールにてご連絡いたします。

-

【陶器をご購入の際のお願い】

作品ごとに、出来るだけ詳細をご確認いただけるように画像を掲載しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。

作品の色合いなどは、画像を表示する環境により若干異なることがございますが、ご理解の程お願いいたします。

作品により貫入などによる、茶碗への染み込みが発生することがございますが、それも経年変化の味わいとしてご理解いただきますようお願いいたします。