画竜点睛茶盌 小川文齋

画竜点睛茶盌 小川文齋

受取状況を読み込めませんでした

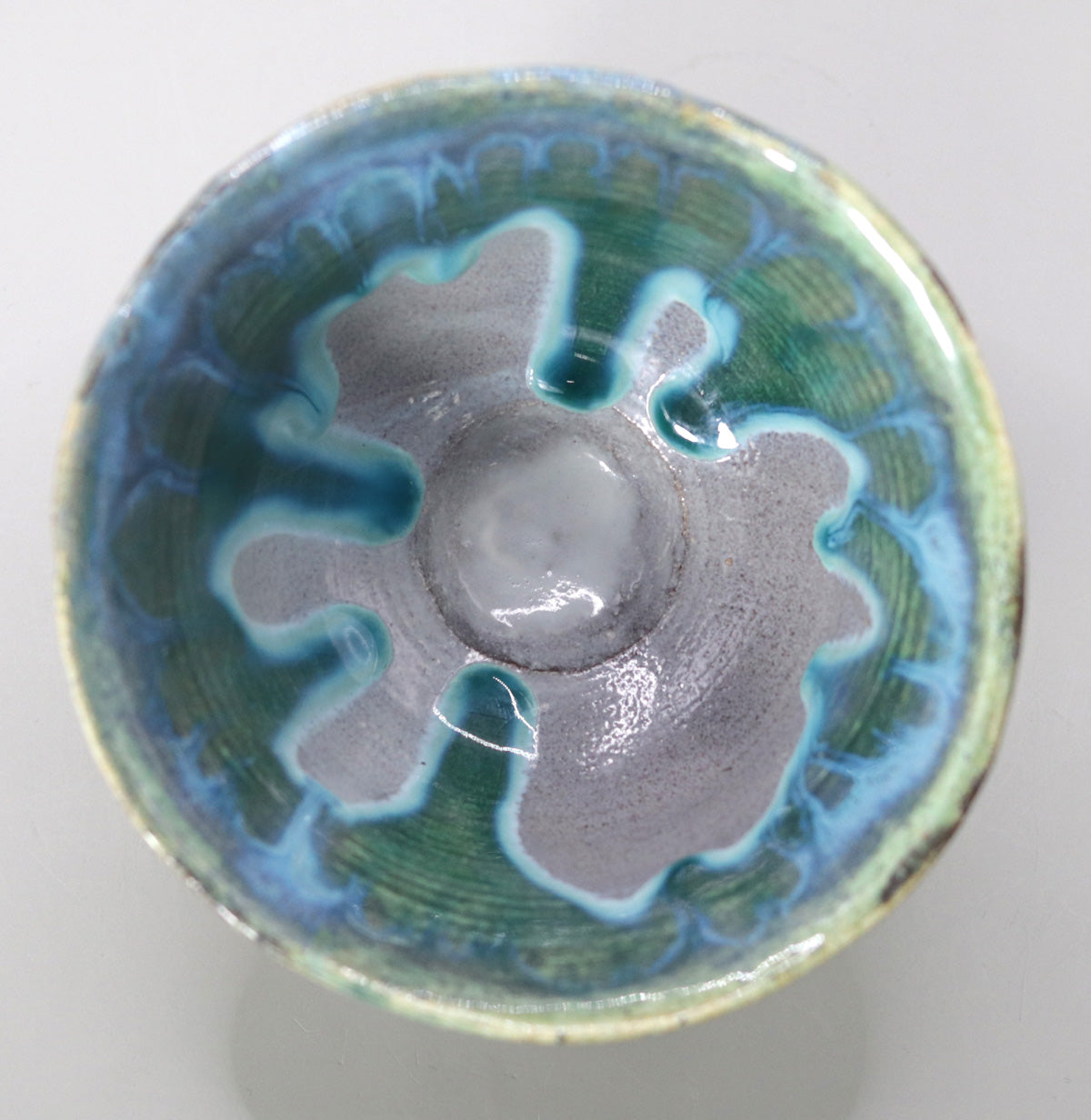

幅 : 14.0cm×14.0cm 高さ : 8.5cm

画竜点睛の美、閑寂に滴る一瞬 ― 画竜点晴茶盌 六代 小川文齋(興)作

六代 小川文齋(興)様による本作「画竜点睛茶盌」は、あたかも水墨画の一節を器形に写し取ったかのような、気韻生動に満ちた一碗です。全体は灰釉の抑制された渋みに覆われ、あくまで静かに、簡素の美を湛えています。しかし、口縁から見込みへと滲むように流れ込む青釉の装飾が、この静けさの中に鮮やかな「点睛」として現れ、まさに“画竜点睛”という言葉の本義を体現する構成となっています。

抑制と余白の美 ― 灰釉の静謐な世界

この茶盌の地肌は、あたかも曇り空の下に広がる石畳のような、やや荒めの粒子感を持つ灰色の釉調で仕上げられています。その表面は均一でありながらも微妙な揺らぎを含み、まるで水墨画の“余白”のような静けさを醸し出しています。静寂を表現しながらも、単調には陥らない。そこには、茶道が大切にしてきた「わび・さび」の精神が息づいています。

この抑制された地の美しさは、決して控えめなだけではありません。使い手がこの器に茶を注ぐことで、その余白は初めて完成し、茶の色、湯の湯気、点てる所作の一つひとつと交わりながら、新たな風景を生み出す“受け身の芸術”としての美しさを備えているのです。

青釉の滴 ― 画竜に命を吹き込む「点晴」

この静謐な世界に鮮やかに現れるのが、口縁から流れる青釉の滴です。青と緑が交差するように発色し、釉薬の濃淡、流れ、止まりの一つひとつに、偶然と必然が共存しています。それはあたかも、龍の瞳に最後の筆を加えるように、全体の構図に決定的な生命感と緊張を与える“筆致”です。

この滴は、火と釉薬の対話が生んだ自然現象であり、制御しきれぬ美の瞬間でもあります。計算されつつも、決して完全には予測できない。窯の中で釉が溶け、流れ、止まり、そして固まる。そのすべての時間が、一滴に凝縮されています。

その結果として生まれた青釉の模様は、まるで雨の余韻を留める樹皮のようにも、遠山の稜線の霧にも見え、見るたびに解釈の余白を観る者に委ねる詩的な表現となっています。

造形と用の調和 ― 手の中におさまる建築的バランス

この茶盌の造形は、やや開き気味の口縁から、裾に向かって絞り込まれる穏やかなプロポーションを採用しています。先に紹介した「翠緑茶盌」の柔らかな膨らみに対し、こちらは引き締まった印象を与えるシャープなラインが特徴です。器の縁は微かに波打ち、あたかも山の稜線が風に揺れているかのような表情をもっています。

また、赤土の高台が全体の色調に温もりを加え、視覚的にも造形的にも器の「重心」をしっかりと支えています。使用時には手に心地よく収まり、飲み口も薄すぎず厚すぎず、実用に即した仕上がりとなっています。このように「見る」器としての美と、「使う」器としての機能のバランスが極めて高い次元で成立しているのも、文齋窯の真骨頂といえるでしょう。

“点睛”をめざす作陶哲学

六代 小川文齋(興)様の作陶において、色は単なる装飾ではなく、精神の表現手段として選ばれています。本作で用いられた青釉は、鮮烈でありながらどこか沈静な印象をもっており、静と動、冷と温、空と海、心と自然とを架橋する媒介となっています。

文齋様は「美しいと思うものを、平和を願いながら全力でつくる」ことを制作の根幹に置いています。その理念のもとで生まれたこの茶盌には、抑制と自由、沈黙と語り、偶然と必然のせめぎあいが封じ込められ、まさに「画竜点睛」の如き仕上がりとなっています。

閑寂のなかに宿る命 ― 茶室に映える芸術性

この茶盌を茶室に据えれば、その落ち着いた灰釉の肌が床の間や壁面の色と静かに呼応し、空間全体に静寂と緊張感をもたらします。そして、青釉の一滴がその場に微細な動きを与え、まるで場の空気を震わせるかのように「気」を動かします。静けさの中に一点の輝きがある——それこそが、日本美の極意であり、本作が体現しているものでもあります。

一碗の中の物語、一滴の中の宇宙

「画竜点睛茶盌」は、六代 小川文齋(興)様が長い研鑽の末に到達した「色と形と精神の調和」の境地を象徴する作品です。抑制された器形と釉薬の表現、そこに最後の一滴として現れる青のしずく——そのすべてが、無言のうちに語りかけてきます。

見る者の心に響き、使う者の所作に寄り添い、空間に一条の緊張と彩りをもたらすこの一碗は、まさに“画竜”のごとき存在感を放つ、現代京焼の傑作といえるでしょう。

どうぞその手に取り、あなただけの“点晴”を見つけてください。

Share

-

【丁寧に、お送りいたします】

それぞれの商品に合った形態で、丁寧に梱包いたします。

また、作品(器など)により、納期は変わります。

作品の引渡時期は、ご注文確認後、共箱準備済み作品は7営業日以内に出荷させていただきます。共箱を新たに製作する作品は45営業日以内に出荷させていただきます。

いずれも、ご注文を確認いたしましたら、当店より納期をメールにてご連絡いたします。

-

【陶器をご購入の際のお願い】

作品ごとに、出来るだけ詳細をご確認いただけるように画像を掲載しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。

作品の色合いなどは、画像を表示する環境により若干異なることがございますが、ご理解の程お願いいたします。

作品により貫入などによる、茶碗への染み込みが発生することがございますが、それも経年変化の味わいとしてご理解いただきますようお願いいたします。