窯変茶盌 小川文齋

窯変茶盌 小川文齋

受取状況を読み込めませんでした

幅 : 14.0cm×14.0cm 高さ : 8.0cm

炎が描いた幽玄の絵巻 ― 窯変茶盌 六代 小川文齋(興) 作

この一碗、「窯変茶盌」は、六代 小川文齋(興)様の手によって生み出された、まさに“火の芸術”と呼ぶにふさわしい作品です。焼成中に偶発的に起こる釉薬の変化――すなわち「窯変(ようへん)」は、陶芸という表現の中でもとりわけ制御が難しく、作家の手を超えて自然現象の領域に足を踏み入れる領域です。しかし文齋様は、その偶然を偶然のままにせず、必然の美として受け止め、そこに深い祈りと構築された造形美を加え、唯一無二の茶盌へと昇華させています。

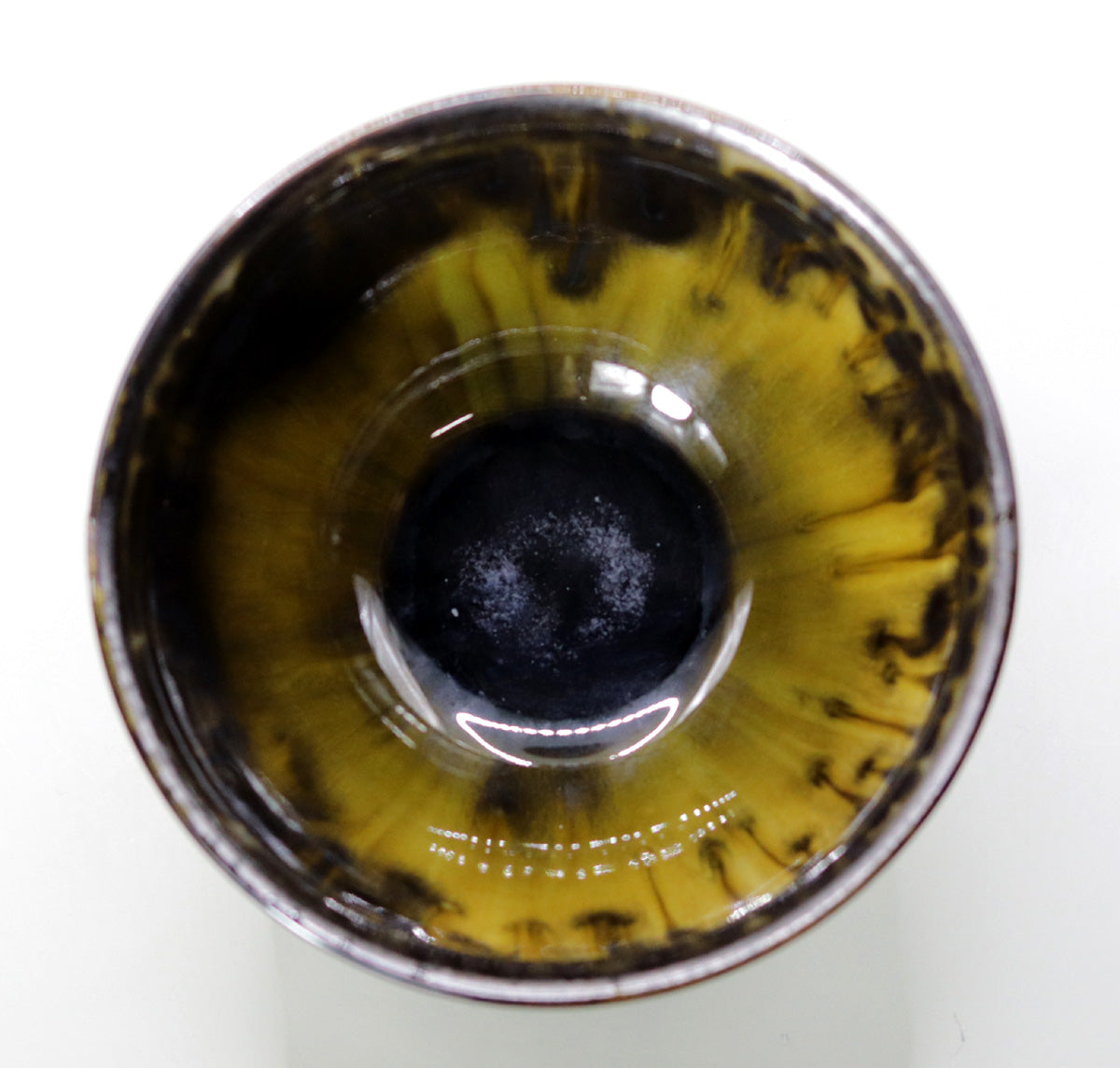

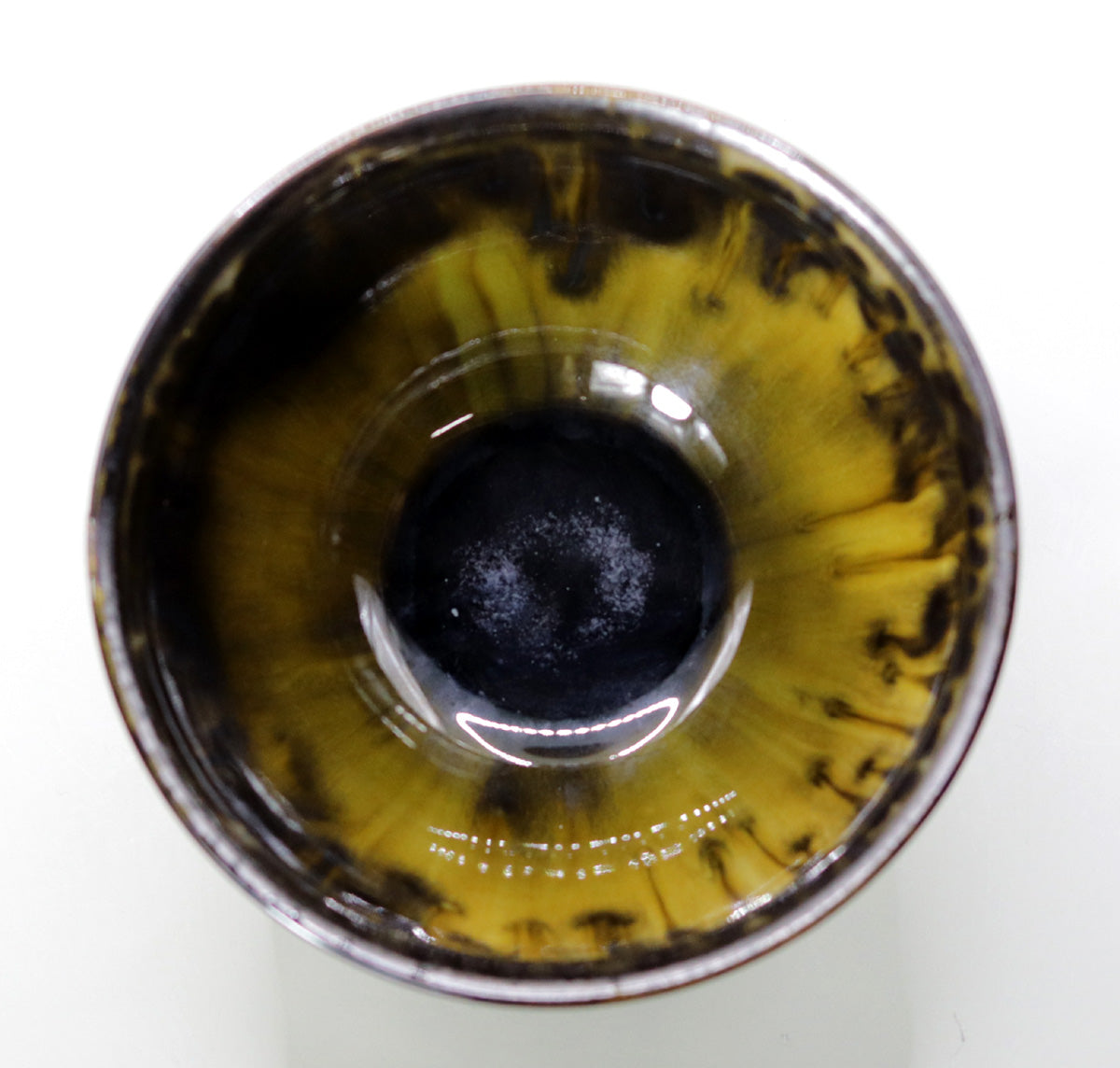

器全体を包む釉調は、光によって表情を大きく変えます。柔らかな照明の下では黒みがかり、まるで墨を滲ませたかのような陰影が現れ、自然光を受ければ、黄金色の地から黒い雲が湧き立つような劇的な窯変がその姿を明らかにします。まるで一瞬の落雷、あるいは火山の噴煙のような動的な釉景が、手のひらサイズの器の中に凝縮されているのです。

“炎の風景”を纏った釉薬の表現力

この窯変茶盌を語る上で、最大の見どころはやはり釉の動きです。黄褐色から黒へのグラデーションが生み出す立体的な景色は、絵具では決して描くことのできない、火と釉が出会ったその瞬間にしか現れない“生きた表情”です。高温の窯の中で釉薬が溶け、器肌を伝ってゆっくりと流れ、焼成が進む中で再び固まる――そのプロセスは、まるで火そのものが筆を持って描いたかのような痕跡です。

また、よく見ると黒い釉の中にわずかに青や紫のニュアンスが混ざり合い、まるで宇宙の奥に広がる星雲のような神秘的な層が浮かび上がってきます。窯変の中に潜む色彩は、まるで「無彩」の中に潜む「万色」のように、深層的であり、無言の力を放っています。

確かな轆轤の技術と、造形の品格

釉薬の美しさを引き立てるために不可欠なのが、造形の端正さです。本作は胴の張り具合と口縁の反り返りのバランスが非常に優れており、視覚的にも非常に安定感があります。口縁はほんのわずかに外へ広がり、それによって器全体に静かな“開放感”が生まれています。これは、ただ丸くつくるだけでは生まれない微細な操作によるものであり、長年にわたって轆轤と向き合ってきた作家の“手の記憶”が成せるわざです。

また、高台の白い素地が、全体の釉調と絶妙なコントラストを成しており、器の下部に光を宿すような効果をもたらしています。このわずかな“余白”があることで、見る者の視線が器全体を上下に往復し、釉薬の流れと立体感をより深く味わえるようになっているのです。

茶室という“間”に宿る、窯変の気配

この窯変茶盌が持つ静かな力は、茶席においてさらに引き立ちます。たとえば、床の間に掛けられた墨蹟や、挿された一輪の草花と呼応しながら、この茶盌の釉の揺らぎは、空間全体の空気を柔らかく、しかし確かに引き締めてくれます。まるで沈黙の中で何かが語られるような、音のない会話がそこに生まれるのです。

また、実際に抹茶を点てると、その鮮やかな緑が黒と黄褐色の釉の中にすっと差し込まれ、視覚的なインパクトだけでなく、心象風景としての“深さ”をもたらします。これはまさに、「抹茶を飲む」という行為そのものが、芸術的な一幕となるような体験です。

自然と対話する作陶の精神

六代 小川文齋(興)様は、緑釉を中心に据えた作品で知られながらも、このような“窯任せ”の窯変作品にも真摯に取り組んできました。それは、自分で全てをコントロールしようとするのではなく、自然の力と火の動きに身を委ねるという、ある意味では「無為の美」にも通じる姿勢です。

そこにあるのは、先人たちが「侘び」「寂び」と呼んできた感性に、現代の作家としての知性と造形力を重ね合わせることへの挑戦。そして、火がつくり出す「未知の美」を、人の手で美術の域に昇華させるという、陶芸家としての本質的な問いへの応答です。

一碗に宿る、燃焼と沈黙の記録

この「窯変茶盌」は、見れば見るほどに新しい表情を見せてくれます。朝の光の下、夜の静けさの中、あるいは季節の移ろいのなかで、同じ器が違う姿を現してくる――それは単なる視覚的な変化ではなく、器と使い手との間に生まれる“関係性”が育っていくことの証しです。

一碗の中に封じ込められたのは、火の記憶であり、土の詩であり、そして作家の沈黙の哲学です。どうぞその手に取ってみてください。この器は、ただ「見る」ものではなく、「聴く」ものです。見る者の沈黙の中に、釉薬の囁きが聞こえてくるはずです。

Share

-

【丁寧に、お送りいたします】

それぞれの商品に合った形態で、丁寧に梱包いたします。

また、作品(器など)により、納期は変わります。

作品の引渡時期は、ご注文確認後、共箱準備済み作品は7営業日以内に出荷させていただきます。共箱を新たに製作する作品は45営業日以内に出荷させていただきます。

いずれも、ご注文を確認いたしましたら、当店より納期をメールにてご連絡いたします。

-

【陶器をご購入の際のお願い】

作品ごとに、出来るだけ詳細をご確認いただけるように画像を掲載しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。

作品の色合いなどは、画像を表示する環境により若干異なることがございますが、ご理解の程お願いいたします。

作品により貫入などによる、茶碗への染み込みが発生することがございますが、それも経年変化の味わいとしてご理解いただきますようお願いいたします。