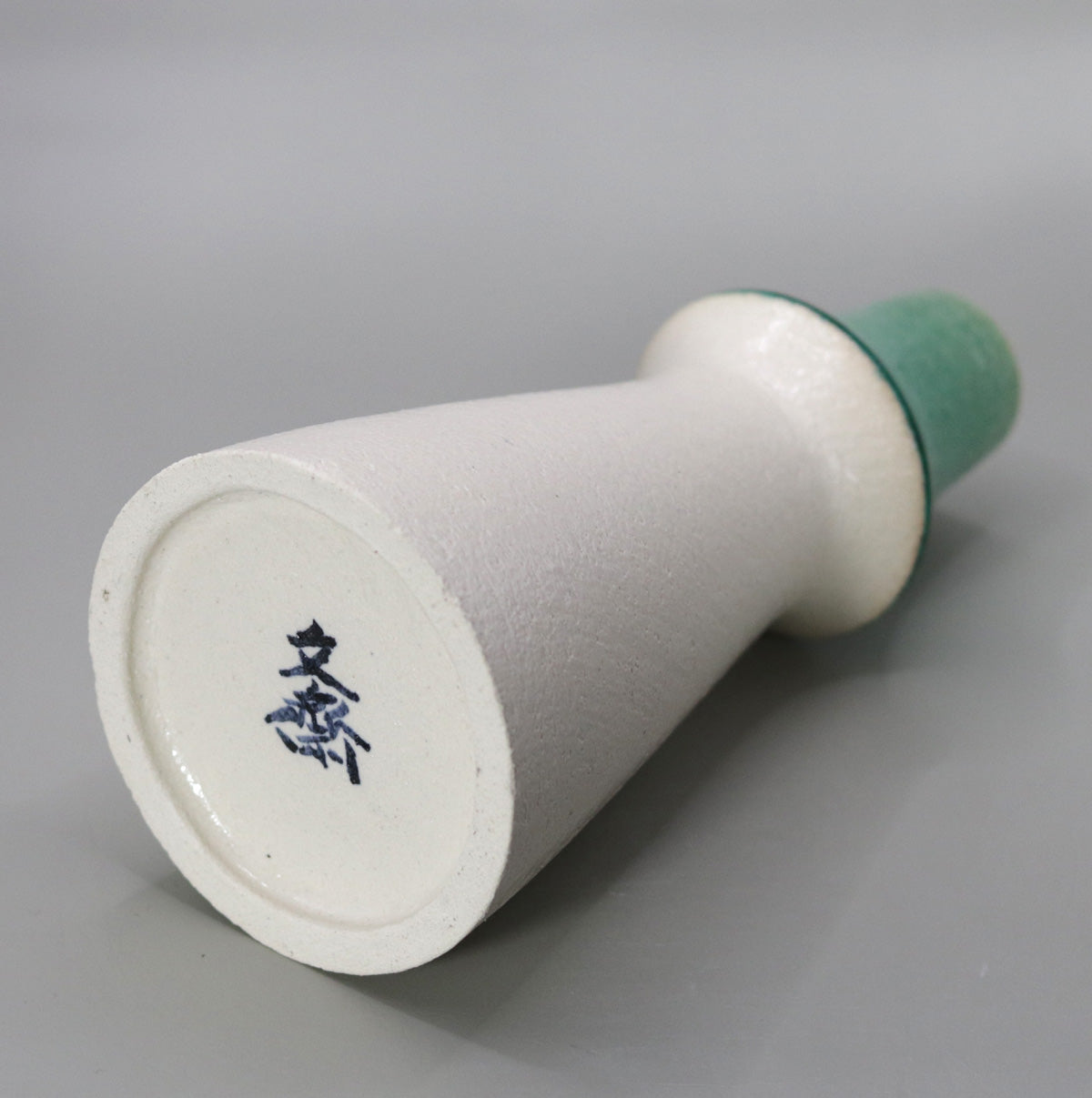

翠緑花入 小川文齋

翠緑花入 小川文齋

受取状況を読み込めませんでした

幅 : 9.5cm×9.5cm 高さ : 20.0cm

「翠緑花入(すいりょくはないれ)」

― 六代 小川文齋(興) 作

控えめでありながら、確かな存在感。見る者の視線を自然に引き寄せ、空間に静かな中心を据えるかのような力をもつのが、六代 小川文齋(興)様によるこの「翠緑花入」です。釉薬の翠と素地の白が描くその潔いコントラストは、どこか神殿建築の柱のような神聖さすら湛えており、花を活けずともすでに“美”として完成された佇まいを感じさせます。上部から流れる翠釉は、小川文齋様が長年探究してきた色彩の結晶です。深く、そして澄んだこの緑は、ただ装飾として存在するのではなく、「平和」や「再生」「命の息吹」といった、時代や思想を超えて人の心を打つ普遍的なメッセージを内に秘めています。艶やかな釉の面が光を受けて緩やかに反射し、見る角度によって表情を変えるその姿は、まるで生き物のような気配すら感じさせます。一方、下部の素地は、きめ細かく、ややざらりとした質感の白土。陶土本来の風合いを残しながら、あえて釉薬を施さず、素材の“静けさ”を保ち続けています。釉と素地の明確な境界線が、この作品の造形に張り詰めた緊張感を与える一方で、全体のフォルムはやや柔らかく膨らみをもっており、そこに“和らぎ”を感じさせる絶妙な設計がなされています。

モダンと伝統が共存する造形美

この作品の造形は一見すると現代的でミニマルな印象を受けますが、その背後には京都・五条坂で150年以上にわたって受け継がれてきた文齋窯の技術と精神が確かに息づいています。文齋窯の歴史は、1847年にさかのぼります。初代・小川文齋(文助)は、諸国の陶業地を巡り、肥前有田にて築窯技術を修得したのち、京都府木津川市・鹿背山の地にて窯を開きました。一条家に認められ、「齋」の字と家紋を賜り、文齋の名を襲名。以後、明治維新を経て五条坂に移窯し、京都の陶都の中心地で作陶を続けることとなります。六代目・小川文齋(興)様は、こうした歴代の精神を受け継ぎつつも、現代の空間に自然に溶け込む“用と美”を意識した作品づくりを志向してきました。大学院で彫刻を学び、釉薬と造形の高度なバランスを追求しながら、数々の展覧会で高い評価を獲得。とくに近年は「緑色の人」として、翠釉を基軸にした表現を深めておられます。

花を迎えるための“静かな器”

この「翠緑花入」が持つ最大の魅力は、その“余白”にあります。控えめな造形だからこそ、挿される花の輪郭が際立ち、葉や茎までもが作品の一部となるように調和します。小さな野の花を挿しても、モダンなアートフラワーを飾っても、まるで空間に詩の一節を加えるような存在感を放つでしょう。さらに、白土の胴に映る光と影のコントラストは、四季の移ろいを感じさせる繊細な変化を生み、時間の経過とともにその表情を豊かにしてゆきます。茶室の床の間や現代住宅のリビング、さらには店舗の一角にも調和し、飾る人の感性に静かに寄り添う器――それがこの一輪花入の本質です。

“翠の思想”を未来へつなぐ器

六代 小川文齋様が作品に込めるメッセージは、常に一貫しています。

「美しいと思うものを、平和を願いながら全力で作る」。

その真摯な姿勢は、見た目の華やかさよりもむしろ、“静けさの中に宿る力”にこだわるという形で現れています。色彩は控えめで、線は潔く、器の姿そのものが人の心を包み込む“包容”であるべきだという哲学。それはまさに、日本の伝統工芸が大切にしてきた“和の心”と響き合うものです。本作に流れる翠の釉は、単なる装飾ではありません。

それは、争いのない世界への祈りであり、人と人が輪となり支え合う未来への希望なのです。

Share

-

【丁寧に、お送りいたします】

それぞれの商品に合った形態で、丁寧に梱包いたします。

また、作品(器など)により、納期は変わります。

作品の引渡時期は、ご注文確認後、共箱準備済み作品は7営業日以内に出荷させていただきます。共箱を新たに製作する作品は45営業日以内に出荷させていただきます。

いずれも、ご注文を確認いたしましたら、当店より納期をメールにてご連絡いたします。

-

【陶器をご購入の際のお願い】

作品ごとに、出来るだけ詳細をご確認いただけるように画像を掲載しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。

作品の色合いなどは、画像を表示する環境により若干異なることがございますが、ご理解の程お願いいたします。

作品により貫入などによる、茶碗への染み込みが発生することがございますが、それも経年変化の味わいとしてご理解いただきますようお願いいたします。