ぐい呑み立鶴 高橋道八

ぐい呑み立鶴 高橋道八

受取状況を読み込めませんでした

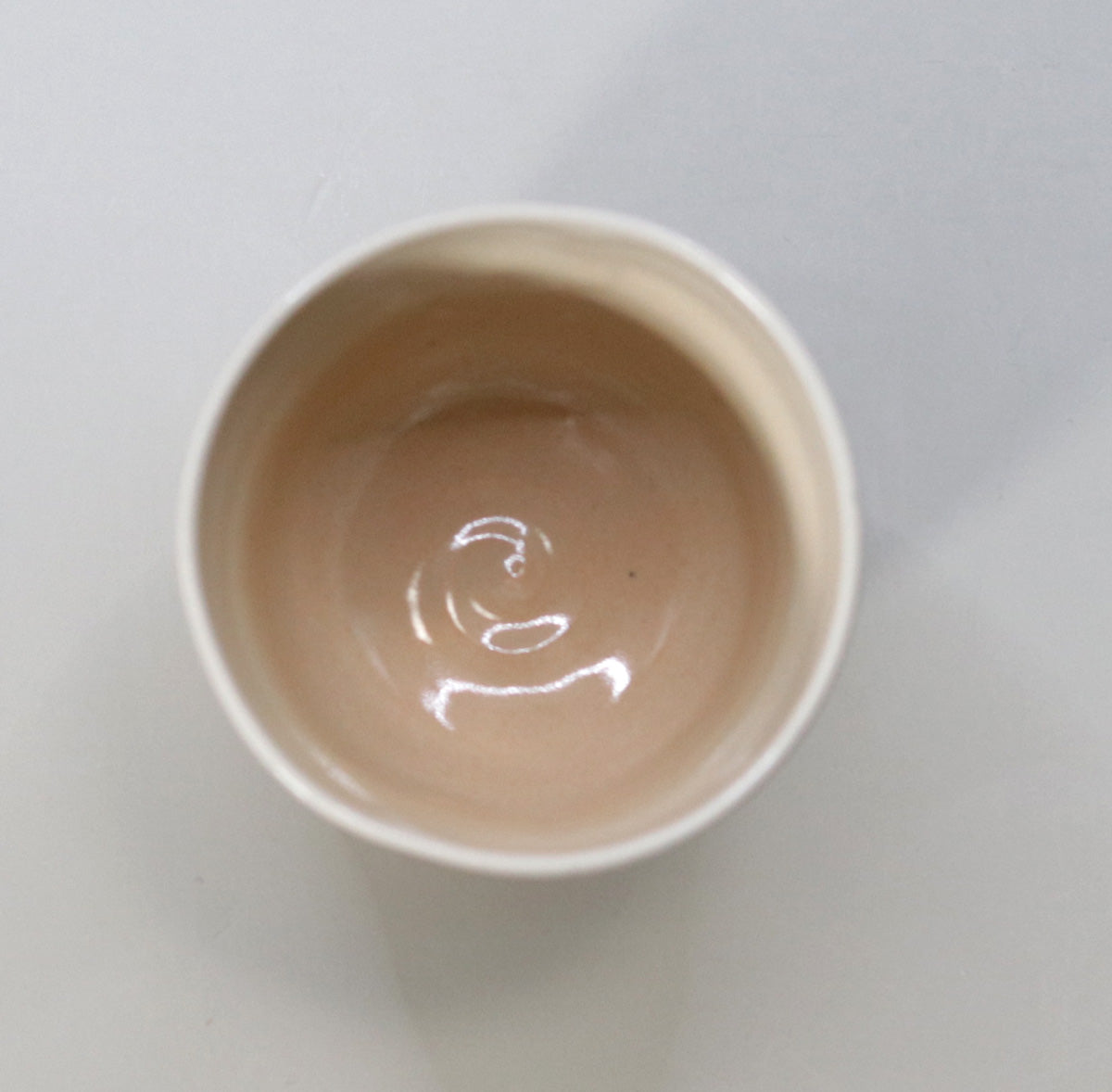

幅 : 5.36cm 高さ : 5.19cm

割高台がもたらす軽やかな立ち姿

口径に対してやや腰高の筒形を基調としながら、胴はわずかにくびれ、掌にすっと収まる優美なシルエットを描いています。底部には三方に切り込みを入れた**割高台(わりこうだい)**を採用し、器全体が軽やかに浮かび上がって見えるのが特徴です。この“浮遊感”が、立鶴のすらりとした姿と呼応し、卓上に凛とした気配を生み出します。

粉引の雪肌とほのかな御本手

胎土に白化粧土を掛け、その上から透明釉を施す**粉引(こひき)**仕上げです。還元焼成によって生まれた淡いピンクベージュの“御本(ごほん)”が胴下部にほんのり現れ、白肌に温もりを添えています。細かな貫入(かんにゅう)が時間とともに酒を吸い込み、琥珀色へ育つ経年変化もお楽しみいただけます。

一筆描きの立鶴

胴正面に描かれた鶴は、白抜きの輪郭線と鉄絵具の黒が奏でるミニマルなコントラストで表現されています。頭を高く掲げ、片脚を折りたたんだ“立ち姿”は、長寿・祥瑞を象徴する古典的なポーズ。割高台の軽やかさと相まって、盃そのものが鶴の身を翻したような品格を帯びています。

掻き落としと鉄絵付の融合

鶴の輪郭は、化粧土を施した後に細筆で掻き落とし、素地を露出させる線彫り技法。その上から透明釉を掛けることで輪郭線がやわらかく溶け込み、白肌が自然に立ち上がります。くちばし・尾羽・爪の黒は本焼成直前に鉄絵具で加え、再焼成で定着。白と黒の強弱を一盃で完成させる巧緻な窯掌(ようしょう)技術が光ります。

歴史 - 鶴と割高台の吉祥

鶴は「千年の齢」を生きると信じられ、古来より婚礼や節句、正月の祝盃を飾ってきました。一方、割高台は室町〜桃山期の茶碗に見られる意匠で、「切り開く」「末広がり」の縁起を宿します。本作は二つの吉祥を重ね合わせ、酒席に瑞祥を招く器として誕生いたしました。高橋道八様は京焼色絵の名門でありながら、粉引や割高台といった素朴な日本陶のエッセンスを洗練された造形に昇華し、現代の晩酌シーンにも溶け込む上質さを実現しています。

高橋道八家は江戸後期以来、京焼色絵の名門として知られます。九代様は京都文教短期大学 服飾意匠学科デザイン専攻を経て、京都府立陶工高等技術専門校 成形科・研究科、さらに京都工業試験場本科で技術基盤を固められました。

平成8年(1996年) 八代道八様(父)に師事し、本格的に作陶を開始

平成24年(2012年) 九代 高橋道八を襲名

服飾デザインで培われた造形感覚と、京焼の伝統技法が交差する作風は、道八家に新たな風を吹き込み、現代茶席やギャラリー空間にも映える洗練を示しています。

雪肌のような粉引釉に立鶴が凛と佇み、割高台が軽快な陰影を落とす本ぐい呑は、視覚・触覚の両面で“静の気品”を感じさせる逸品です。冷酒を注げば白肌に澄み渡る液面が映え、燗酒をそそげば御本の淡紅がほのかに温もりを帯びます。日々の晩酌はもちろん、祝いの席やお正月の一献にも最適でございます。どうぞ末永くご愛飲いただき、貫入が深める景色と、高橋道八様の卓越した意匠をご堪能くださいませ。

Share

-

【丁寧に、お送りいたします】

それぞれの商品に合った形態で、丁寧に梱包いたします。

また、作品(器など)により、納期は変わります。

作品の引渡時期は、ご注文確認後、共箱準備済み作品は7営業日以内に出荷させていただきます。共箱を新たに製作する作品は45営業日以内に出荷させていただきます。

いずれも、ご注文を確認いたしましたら、当店より納期をメールにてご連絡いたします。

-

【陶器をご購入の際のお願い】

作品ごとに、出来るだけ詳細をご確認いただけるように画像を掲載しておりますが、ご不明な点はお問い合わせください。

作品の色合いなどは、画像を表示する環境により若干異なることがございますが、ご理解の程お願いいたします。

作品により貫入などによる、茶碗への染み込みが発生することがございますが、それも経年変化の味わいとしてご理解いただきますようお願いいたします。