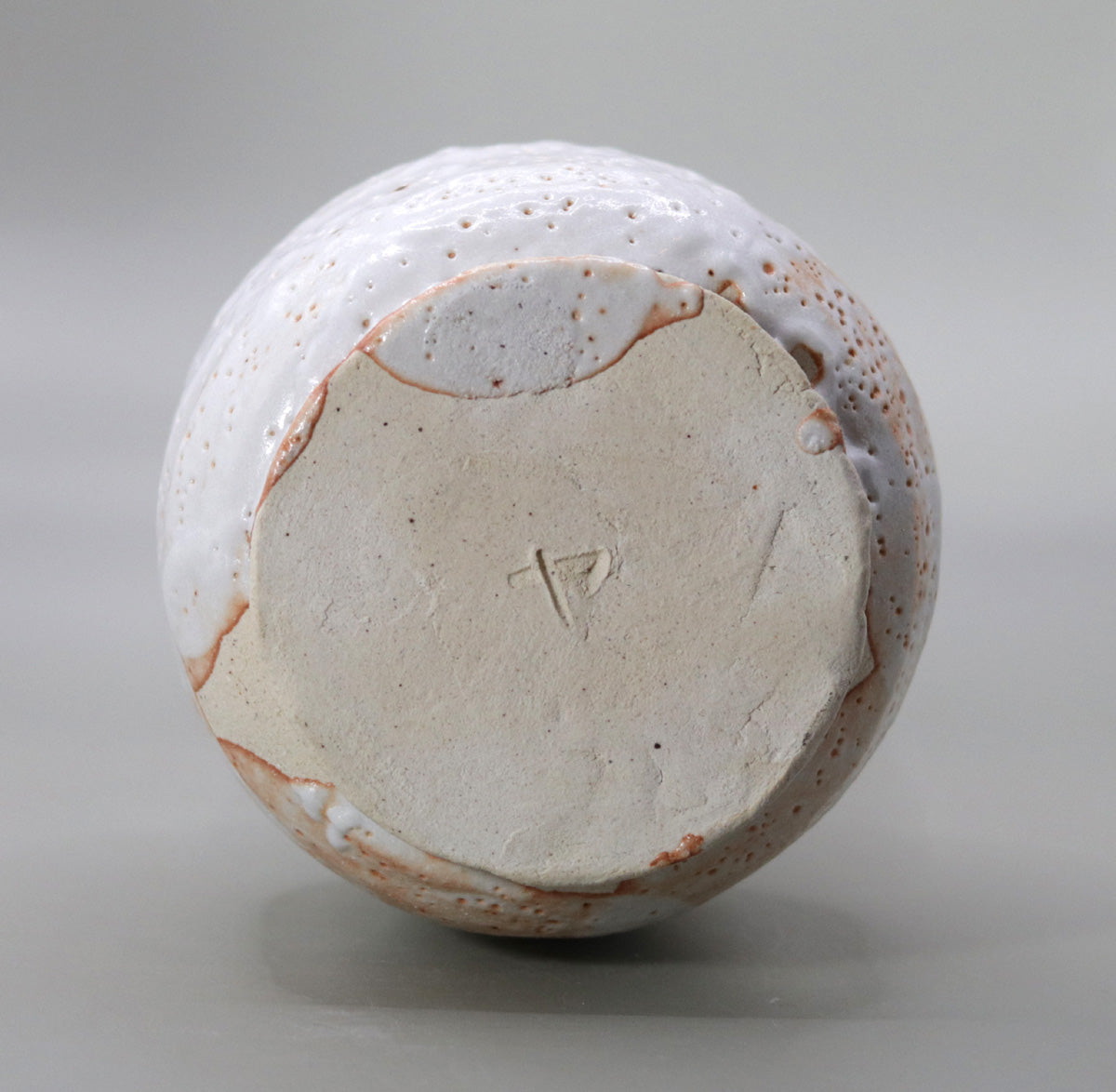

Shino Kinuta Flower Vase by Hideki Yanashita

Shino Kinuta Flower Vase by Hideki Yanashita

Couldn't load pickup availability

12.5*26

Width 12.5cm Height 26cm

Shino: The "White Universe" - The Background of the Technique and the Poetics of Earth

Shino ware was born in Mino (present-day eastern Gifu prefecture) during the Azuchi-Momoyama period, and is the first type of pottery in the history of Japanese pottery to truly express the color "white."

By applying a thick layer of Shino glaze, which is mainly composed of feldspar, to moxa clay, which has a low iron content, and then firing it, an opaque milky white glaze surface is created, and a reddish-brown "fire color" appears depending on the degree of fire.

This contrast between white and red is extremely symbolic in expressing the aesthetic sense of wabi and sabi . The white of Shino ware is soft, like a "silent light," rather than bright, and gives the entire vessel an air of tranquility.

Additionally, texture such as crazing and yuzuhada (a type of citron peel) are also important elements, and the “traces of time” engraved on the surface of the vessel gently stir the memories of the viewer.

The Kinuta Form: Noh, Haiku, and the Japanese Mindset

A "kinuta" is a tool used to beat cloth to make it soft, and since ancient times, its sound has been considered a symbol of conveying feelings to people far away .

There is a Chinese anecdote about how the wife of Su Wu struck a kinuta (a traditional Japanese musical instrument) in a high tower, and the sound reached her husband in the north. In Japan, the Noh play Kinuta (a traditional Japanese musical instrument) depicts a woman who has been abandoned by her husband striking a kinuta (a traditional Japanese musical instrument) with resentment and loneliness.

Furthermore, "beating the kinuta" and "the sound of the kinuta" are familiar seasonal words for autumn , and in the world of haiku they have been used as devices to symbolize "soundless sound" and "the presence of absence."

"A blank space of emotion dwells in the silent kinuta"

It is the crystallization of a distinctively Japanese sensibility that asks the question, "What is beauty?"

The Challenge of Toki Yanagishita: Transience and Stability, the Integration of Opposites

What Yanagishita Tokiki aimed for with this vase was to achieve both "instability and presence." A typical kinuta-gata vase has taut shoulders, a low center of gravity, and an imposing posture. However, Yanagishita's work has a delicate, fluctuating form . This form is the result of an exquisite harmony between the material earth and the spirit of "sabi."

The beauty of "unhammered kiln" - the intersection of literature and the tea ceremony

When talking about "kinuta" (a type of tea ceremony implement), the first thing that comes to mind is the kinuta celadon fired in the Longquan kilns from the Southern Song to Yuan dynasties.

Kinuta Celadon, represented by the National Treasure "Mansei" and Important Cultural Property "Sensei", has been highly praised by tea masters since Rikyu for its beautiful celadon glaze and noble form.

Rather than focusing on such "dignified kinuta," Mr. Yanagishita's theme was the loneliness of a literary kinuta, the stillness of an unstruck kinuta .

The ash from split pine wood falling on the white clay is slightly charred, and the subtle color of the fire is revealed, embodying the essence of Shino, where simplicity is the very expression .

Moreover, the thickness of the glaze, the traces of the fire during firing, and the slender neck - each seem to exist independently, yet as a whole they seem to sing one song.

When the flowers are added, the vessel is complete.

This Shino Kinuta flower vase has a perfect form on its own, but its beauty really stands out when it is filled with flowers.

The contrast between the vitality of the flowers and the ephemerality of the container .

The hardness of the clay and the softness of the living flowers collide, creating a dramatic contrast between motion and stillness.

Moreover, this contrast does not function as a dissonance, but rather as a harmonious tension .

This “beauty of tension” is the philosophy that runs through all of Yanagishita Tokiki’s pottery, and the Shino Kinuta Vase can be said to be one of his most poetic achievements.

Why Kinuta now? Reexamining loneliness in history

A sound that can only be conveyed by striking, thinking of someone far away.

The sound can no longer be heard, and only the vessel remains.

"Kinuta" is a sound that resonates towards the past, and also a feeling entrusted to the future .

In this modern age, how precious and meaningful is a vessel that can tolerate such loneliness and silence?

Yanagishita Tokiki has combined the "whiteness" of Shino ware with the "silent sound" of Kinuta ware to create "pottery that gently resonates something deep in the heart of the viewer."

In lieu of a conclusion: A message for the beginning of the season

Try displaying this vessel during the long autumn nights.

Try putting a single flower in it.

For example, silver grass. For example, wild chrysanthemums. For example, unknown roadside flowers.

The flowers will look even more delicate due to the stillness of the container.

The presence of flowers gives the vessel even more of a story.

"A single flower blooms on an unstruck mortar"

This work is a form of beauty and emotion, as if such a poem had been sealed inside a vessel.

Hideki Yanashita Profile

Ceramicist 1967 –

Born in Tokyo, Yanagishita is currently based in Iga, Mie Prefecture. Fascinated by pottery from the Momoyama period, he embarked on the path of ceramics. After training in Shigaraki, he built his own anagama kiln in Iga, Mie Prefecture, and opened the Kanda Kiln. Under the tutelage of Sadamitsu Sugimoto, Yanagishita has been creating a wide variety of works , including Raku ware, Yakishime, Ido, and Oribe, while deeply exploring the world of wabi-sabi from his own unique perspective. An important theme in Yanagishita's creations is the quest for new heights , born from the incorporation of modern materials and unique approaches while deeply studying the techniques and spirit of his predecessors. His works question essential beauty that is timeless, and invite the viewer into a deeper world of art.

Base of operations : Iga, Mie Prefecture

Share

Multi-Column

-

[I will send it to you quickly and carefully]

We carefully package each product in a way that suits it best.

Also, delivery times vary depending on the piece (vessel, etc.).

Items that already come with a box will be shipped within 1-3 days of the order date.

For items that require a box to be made after your order, it will take approximately 30 days for production to be completed and then shipped.

In either case, once we have confirmed your order, we will contact you by email to inform you of the delivery date.

-

[Requests when purchasing pottery]

Even products that look the same may differ slightly in color, shape, size, etc.

The way the glaze is used, the power of the kiln, the firing method, the season, and the humidity also affect the appearance of the pottery.

Please understand the individuality of each piece of pottery and enjoy the unique warmth of handmade.